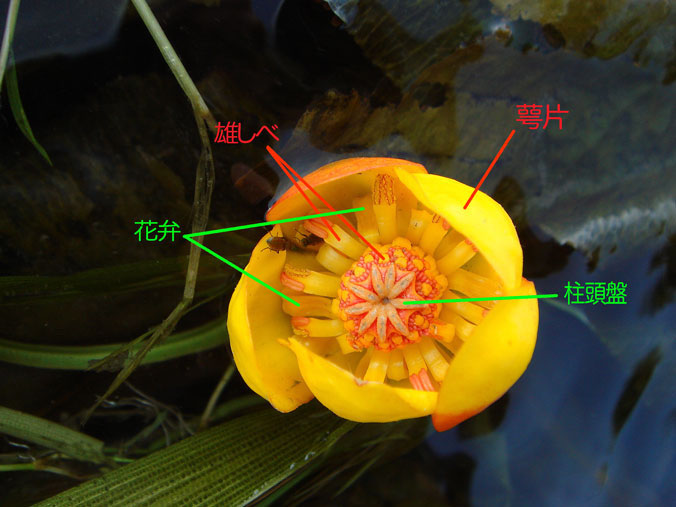

スイレン科コウホネ属(エゾコウホネ) 池沼に生える多年草 長い葉柄を伸ばして水面に5~15cmの葉をつける 花は黄色で2~3cm 花弁状の萼片は5個、内側にへら状の花弁がある 7~8月 東北・北海道 オゼコウホネ0713雨竜沼湿原オゼコウホネの花弁は、やや赤味を帯び、中央の雌しべの柱頭盤は赤くなっています。柱頭も、柱頭盤の上に、黄色く放射状になっていることが確認できます。 コウホネの花の部位 オゼコウホネ 撮影・つくば実験植物園 Nuphar pumila var.ozeensisオゼコウホネ(尾瀬河骨、学名:Nuphar pumilum var ozeense)は、日本固有種で、低地に生えるネムロコウホネ(根室河骨、学名:Nuphar pumilum)の亜高山性変種です。 北海道の空知、宗谷、足摺岬や、本州の月山、尾瀬などの浅い池や沼地に自生します。 夏に黄色い花のように見える5枚の萼片を出します。 本当の花は内部にある小さいものです。 花茎は水上に出て

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

コウホネ 花弁

コウホネ 花弁-ネムロコウホネ花しらべ花図鑑 ネムロコウホネ (根室河骨) 北海道や東北地方の池沼に生える多年草。 名前は北海道・根室で発見されたことに因む。 葉は610cmの広楕円形、基部は心形。 78月に3cm程の黄色の花をつける。 柱頭盤 (花の中心部)は黄色。ナガレコウホネ 学名:Nuphar×fluminalis Shiga & Kadono スイレン科 ガクの外側は赤色、内側は黄色。その内側下に黄色の花弁。さらに、花弁を覆うように黄色の花糸に赤色の葯が ガクの外側は緑色、内側は黄色。その内側に黄色の花弁。

コウホネ アサザ 楽しみ 楽天ブログ

コウホネ コウホネ 河骨、川骨 双子葉、離弁花、スイレン科、コウホネ属、水生、多年草。 用語説明 花期:夏~秋 6月~9月 高さ:10~40センチ 浅い池や流れの緩い小川に生える。 根茎は少し横に這い、多数の葉を出す。花弁は小さく、多数。 コウホネ Nuphar japonicum 水中葉は膜質で細長く、水上葉は光沢があり、長さ~30㎝の長卵形、水面から出る(抽水形)。 花は直径約5㎝のわん形。 花弁状に見えるのが萼片花弁状に見えるのが萼片で、5個。花弁はへら状で小さく、多数が1列に並ぶ。雄しべ、多数、花糸の幅が広い。雌しべの先は広がり、柱頭盤を形成し、柱頭は放射状に並ぶ。 ヒメコウホネ Nuphar subintegerrima は小型、葉が長さ6~10㎝の広卵形。花が直径3~4㎝。

シモツケコウホネは花茎が太くて強いのも特徴のひとつです。 コウホネ属の植物は似ていて見分けにくいのですが、葉の形と雌しべの色がポイントです。 コウホネは雌しべは黄色で水上葉があります。 水上葉の長さは~50cm。 ヒメコウホネは水上葉とコウホネ( N japonica )は抽水葉は狭卵形~長楕円形、長さ25~50cm。葯裂開後の花糸は倒伏する。種子の長さ30~55mm。 オグラコウホネ( N shimadae f oguraensis )は抽水葉を欠き、浮葉は広円形、長さ8~14cm。葉柄は細く、横断面は中心に穴がある。コウホネ(河骨) 北海道〜九州の湖沼やため池、河川、水路などに生育する抽水植物。 深い湖沼では浮葉植物となる場合もあり、また流水域では沈水葉だけの群落も見られる。 コウホネ属では最も大形の種。 太い地下茎が横走し、分枝した地下茎の先端に葉は束生する。 沈水葉は薄い膜質、長さ10〜50cm、幅6〜18cm、葉縁は波打つ。 抽水葉と浮葉は長卵形〜長

コウホネとは コウホネ(河骨、学名:Nuphar japonicum)は、日本、朝鮮半島、台湾原産で、 スイレン 科の多年生水草です。 池や浅瀬で細長い花茎の先端に黄金色の花を一輪咲かせます。 花は中央から周辺に向けて、大きなメシベ(雌蕊)>多数のオシベ(雄蕊)>細長い多数の花弁>5枚の花弁のように見える萼からなります。 花と比べて、葉が大きいです。 根茎にコウホネ(河骨)コウホネ 北海道〜九州,朝鮮半島の小川や沼にはえるスイレン科の多年生水草。 根茎は白くて太く,水中葉は薄い膜質,水上葉は長卵形で長さ〜40cm,基部は矢尻形で厚くつやがある。 花は夏咲き,萼片(がくへん)が花弁状で黄色5弁。 コウホネ 日光植物園 育て方 荒木田等田土で鉢植えにし、池とか深さcm以上の水蓮鉢に沈めておきます。繁殖は株分けによる。強健。 近縁種 オゼコウホネ (北海道の北東部と雨竜沼、本州の月山と尾瀬沼などの池や沼に生える多年草の水草。

コウホネ 河骨 かぎけんweb

水生植物コウホネの育て方と植物の特徴をわかりやすく解説

「コウホネ」 分類:スイレン科コウホネ属 特徴:多年性水生植物 花が咲く時期:6〜10月 井の頭公園の「コウホネ」はここ! <吉祥寺ライフ>井の頭公園の植物4月「ムサシノキスゲ」&「オオツルボ」コウホネより少し小振りな花が水面から突き出ます Canon EOSD EF300mm F4L IS USM EF14xII Shinsennuma Mire in July, 10 花弁に見える黄色い萼片が5枚シモツケコウホネ 世界で初めて発見された、沈水性のコウホネ属の植物です。 03年に発見、06年に新種として発表 自生は日立市小代地区のほかに、那須烏山市、真岡市、さくら市。 多さではここがダントツ。 オゼコウホネ等は北海道から九州まで

水生植物コウホネの育て方と植物の特徴をわかりやすく解説

コウホネとオゼコウホネの花の違い 山形市野草園

コウホネ (河骨) コウホネ (河骨) は、池や浅瀬で細長い花茎の先端に黄金色の花を一輪咲かせるスイレン科コウホネ属の耐寒性・耐暑性のある多年生水草です。 花は中央から周辺に向けて、大きなメシベ (雌蕊)→多数のオシベ (雄蕊)→細長い多数の花弁→5枚の花弁のように見える萼からなります。 花に比べて、葉が大きいです。 根茎に含まれるアルカロイドのヌ コウホネ (スイレン科) の多年草です。公園の池などに植えられることもあります。花を構成する5枚の黄色い花弁状のものは萼片で、その内側にある細長い長方形のものが花弁です。シモツケコウホネ 学名:Nuphar Submersa Shiga & Kadono スイレン科コウホネ属 黄色の5枚の花弁状のものはガク(矢印1)。その内側下に花弁(矢印2)。その花弁を覆うように、多数の雄し べ(黄色の花糸・赤色の葯)。

コウホネ 素人植物図鑑

コウホネ 公益社団法人東京生薬協会

真の花弁は、雄しべの下に輪列しています。 花期は六月から八月。 花色が赤色になるものはベニコウホネです。 また、八重咲きのものなどの変種もあります。 名前の由来は、よく河にはえ、根茎が土中を横に長く伸び、肥大して白く、ちょうど手足の白骨のようにみえることから名付けられといわれています。 しかし、日本最古の本草書である深根輔仁の『本草スイレン科 コウホネ属 雨竜沼の池塘に生える。水中の根際から伸びる花柄の先に、直径2~3センチの黄色の花を1個 つける。黄色の花弁に見えるのは萼で、5裂する。萼に包まれるように、中央に10個 オゼコウホネ(スイレン科) 山地の池や沼に生育する多年草の水草です。 水面に浮いている葉は広楕円形で深い切れ込みがあります。 花は黄色の花弁に見えるものは萼片です。 小さい花弁は内側にあり、雌しべの柱頭盤が赤い色です。 尾瀬に生えてい

尾瀬コウホネ 咲季山草軒

コウホネ 西宮の湿生 水生植物

シモツケコウホネの花は9月ころまで見られると思います また来年です 関連記事 シモツケコウホネ自生地 19 シモツケコウホネ自生地 18 シモツケコウホネ自生地 17 佐野市 菊沢川の「ナガレコウホネ」

シモツケコウホネ 里の植物 サラノキの森

コウホネ 河骨 山野草を育てる

コウホネ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

コウホネの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

コウホネ 河骨 の花言葉と誕生花 花の持つ言葉

日光市小代地区 シモツケコウホネの自生地に行ってみた 19 7 栃木ぶらぶら再発見

コウホネ 河骨 散歩写真

野の花図鑑

知恵の輪 愛媛の植物図鑑 コウホネ

河骨 コウホネ と羽黒蜻蛉 ハグロトンボ と 自然風の自然風だより

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

Nagare

コウホネ Wikipedia

コウホネ 河骨 の花 写真共有サイト フォト蔵

コウホネ

コウホネ

コウホネ こうほね 河骨 庭木図鑑 植木ペディア

コウホネ 一般社団法人奈良県薬剤師会

シモツケコウホネ 野山に自然に咲く花のページ

河骨 コウホネ と紅河骨 ベニコウホネ 自然風の自然風だより

Q Tbn And9gcs 70wxcmdqjjwydas80bv4xc L0u7jemsgjdpqlw19d V0q0nn Usqp Cau

ベニコウホネ 紅河骨 の花 水辺に浮かぶ黄色やオレンジが鮮やか 優しい雨

黄色いともしびが点灯したようなコウホネ 野の花 庭の花

コウホネ 妖精からの贈物

コウホネ 河骨 川骨 薬草と花紀行のホームページ

オグラコウホネ 兵庫県の湿生 水生植物

コウホネ

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

コウホネ 河骨

コウホネ 河骨 スイレン科コウホネ属 花と葉っぱ

コウホネ 河骨 川骨 薬草と花紀行のホームページ

河骨 コウホネ と紅河骨 ベニコウホネ 自然風の自然風だより

コウホネが開花 県の絶滅危惧種 海老名 座間 綾瀬 タウンニュース

西条河骨 サイジョウコウホネ 花図鑑

コウホネ

Amazon 紫桜館山の花屋 山野草 コウホネ 河骨 10 5cmポット仮植え苗 花

コウホネ展 水辺の憩

コウホネ Nuphar Japonicum

今週の花は コウホネです Tokuzeのメダカ飼育日記 屋外でメダカを飼おう

Q Tbn And9gcqtciwue46we53axczyq 4zpsdbzctlvhe Wtpi0voniyiohpoh Usqp Cau

コウホネ

コウホネ

コウホネ アサザ 楽しみ 楽天ブログ

Images Of コウホネ Japaneseclass Jp

コウホネ

ナガレコウホネ 野山に自然に咲く花のページ

吉祥寺ライフ 井の頭公園の植物 6月 ノカンゾウ コウホネ 吉祥寺 ブログ Since 16

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

Q Tbn And9gct7erqftvbovhdwib2nflavo Odcbbrp 5n0i6ckxynkytjr6 Usqp Cau

ファームおそのづか 地域のシンボル コウホネ

シモツケコウホネ見頃 日光 Youtube

コウホネ属 Wikiwand

高野の花たち 18 コウホネ 鏡池で崇高に咲く 高野山麓 橋本新聞

コウホネの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

Pin Auf 美しい花

河骨 コウホネ

コウホネ Nuphar Japonica スイレン科 Nymphaeaceae コウホネ属 三河の植物観察

7月10日の誕生花 コウホネ 河骨 の花言葉 その恋は危険 水中で涼しげに咲く 崇高 な黄花の 秘められた愛情 弥生おばさんのガーデニングノート 花と緑の365日 楽天ブログ

Q Tbn And9gctv31toyricf0erdxeq59wdiygjgzysqvejqwsm32y Usqp Cau

ヤフオク 開田屋水園 珍 台湾河骨 タイワンコウホネ

Cloudsailor 星羅の一日一花 Twitterissa コウホネ 河骨 5枚の黄色い花弁 のように見えるものは萼 赤い萼はベニコウホネ 紅河骨 沼や池などに生育 涼しくてきれいだが名前で損をしている 水百合という名前だったら スイレン科 コウホネ属 日本 朝鮮半島に分布

コウホネ 河骨 はどんな水生植物 その特徴や種類 花言葉をご紹介 Botanica

四季の山野草 サイジョウコウホネ

コウホネ 河骨 かぎけんweb

シモツケコウホネ 野山に自然に咲く花のページ

コウホネ 植物図鑑 エバーグリーン

コウホネ 河骨 の花 山野草愛好の東松塚山

コウホネ 河骨 A子の花園

コウホネ Nuphar Japonicum かぎけん花図鑑

コウホネ 水草図鑑 在来種 図鑑 大阪府立環境農林水産総合研究所

コウホネ 河骨 山野草を育てる

コウホネ

シモツケコウホネ 里の植物 サラノキの森

とっても細い花弁 河骨 コウホネ いつも気ままな僕の日記

50 コウホネ 花 最高の花の画像

コウホネ ヒメコウホネ オゼコウホネ

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

水面からコウホネ 県の準絶滅危惧種が入間で開花 東京新聞 Tokyo Web

シモツケコウホネ 野山に自然に咲く花のページ

シモツケコウホネ 里の植物 サラノキの森

ベニコウホネ 紅河骨 の花 水辺に浮かぶ黄色やオレンジが鮮やか 優しい雨

アサザとコウホネの花 水草 6月の庭の花 木更津から on air

雑魚に癒されて 6月のコウホネ

コウホネ Nuphar Japonicum

Cloudsailor 星羅の一日一花 Twitterissa コウホネ 河骨 5枚の黄色い花弁 のように見えるものは萼 赤い萼はベニコウホネ 紅河骨 沼や池などに生育 涼しくてきれいだが名前で損をしている 水百合という名前だったら スイレン科 コウホネ属 日本 朝鮮半島に分布

コウホネ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

スイレン 睡蓮 とコウホネ 河骨 夢見る水中花 空に近い週末 めっせーじ Vol 2

コウホネ 河骨 名前は不気味だが 花は控えめで愛らしい黄花 く にゃん雑記帳

水辺の花 コウホネ アサザなど 東十条探偵団2

コウホネの花言葉 花の特徴や種類 絶滅危惧種にも指定されている Greensnap グリーンスナップ

コウホネ Nuphar Japonica スイレン科 Nymphaeaceae コウホネ属 三河の植物観察

コウホネ 河骨 はどんな水生植物 その特徴や種類 花言葉をご紹介 Botanica

アサザ バイカモ コウホネ 他 当尾 とうの からの風の便り

水辺の花 コウホネ アサザなど 東十条探偵団2

コウホネ 日光植物園 四季の山野草

コウホネ Nuphar Japonica スイレン科 Nymphaeaceae コウホネ属 三河の植物観察

0 件のコメント:

コメントを投稿